“6月下旬的北京医院,时间是1976年6月30日下午三点垒富优配,”李先念拎着一兜刚摘下的杏子推门而入,“总司令,我来看您。”病榻上的朱德睁眼,声音沙哑却急促:“李副总理,生产别松啊,不抓生产,将来不可收拾!”短短一句,把李先念怔得直点头。

从那天起,围绕这句话的揪心与牵挂,像一根绳子拴住了所有在场人的心。彼时周恩来已经于1月病逝,毛泽东病情也在反复恶化,国家最高层接连告急,整个中南海弥漫着压抑气息。朱德清楚,政治上的震荡若与经济停滞叠加,可能带来连锁反应,谁也兜不住。

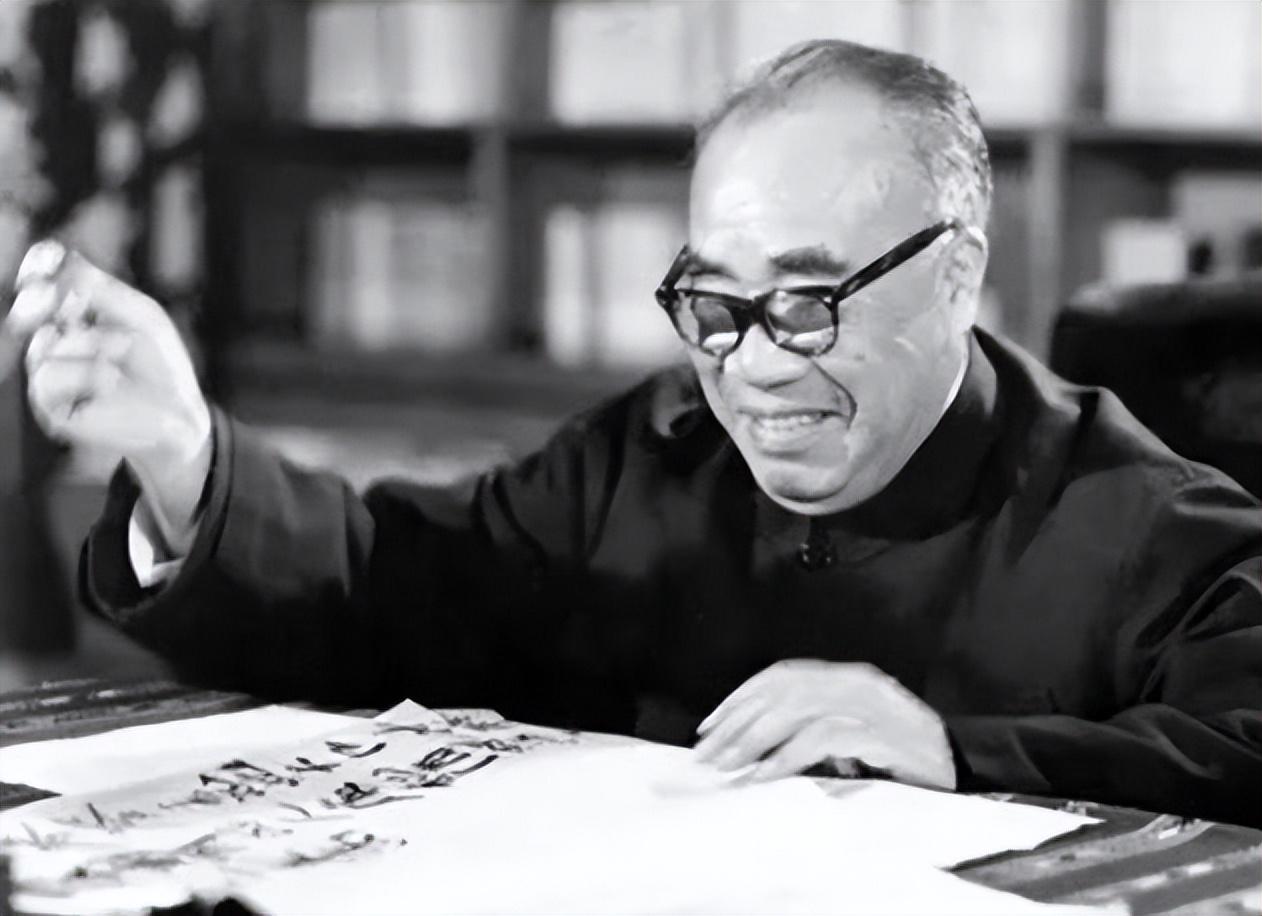

护士们回忆,朱德住院后最常说的词就是“生产”。呼吸机一摘,他立刻询问棉花播种量、东北机耕进度、长江汛期防涝。医生劝他闭目养神,他却摆摆手:“机器停一天就是损耗,社员停一天就是口粮。”话不多,却句句砸在心口。

追溯朱德把生产看得比生命还重,并不难理解。他早年在云南当过滇军团长,兵站粮台缺一次饷,他要跟幕僚算出每日耗米、草料,再跑去趟磨坊;1928年井冈山会师垒富优配,红四军缺盐,他带警卫连翻山熬硝盐。打仗也好,建国也罢,后方供给永远是他心里最硬那块石头。

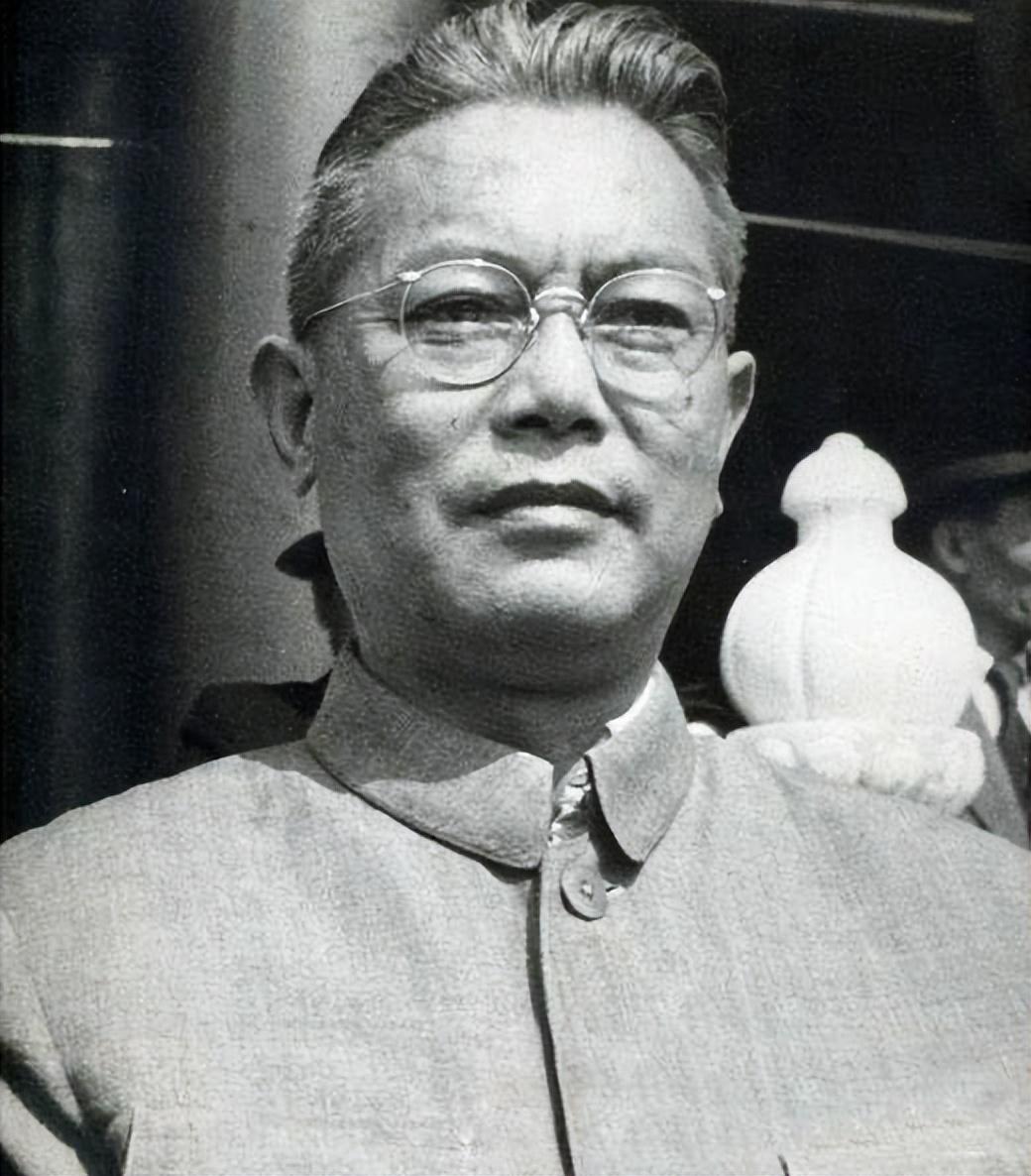

1973年12月,中央军委在毛泽东寓所开会。两位老战友久别重逢,毛把“红司令”三个字咬得极重,随后举烟示意:“没有朱,哪有毛。”朱德眼眶通红,反握毛泽东的手:“朱毛一体,是党赋予的。”外人看是客套,知情者懂那是患难生死的铁。

这样的情谊并没有让朱德放松自我要求。1955年授衔,他坚持工资不得高于毛周标准;上世纪六十年代到七十年代,他常把每月多出的津贴折算成党费交回组织。家里子女学费、饭票全靠那份并不高的薪水支撑。女儿朱敏后来回忆:“父亲常把自己推到最低标准,他说元帅生活不能比普通干部高。”

住院期间,最惦记他的除了家人就是。她凌晨两点查房,看见朱德抓着报纸社论一字一句地听秘书朗读;高烧39度,他仍要翻阅农业部报表;肾病发作,他让人把电话移到床头垒富优配,“有事能直接找我。”医生怒了,他笑道:“干部来问我,是信任。”

7月1日凌晨零点,朱德让护士去窗边拉开窗帘:“今天党的生日,亮一点。”随后闭目聆听病房里低声唱起的《国际歌》。那一晚他睡得极沉,康克清说,这是她几十年里第一次见丈夫睡整夜。可第二天清晨体温骤升到40度,医生抢救的间隙,他还念叨“今年小麦全国平均亩产会不会跌”。

李先念再去探望已是7月4日。门口守卫记得,李副总理一进病房就被点名:“副总理,告诉国务院,化肥指标要兑现,抓紧秋收机械检修。”李先念握住他的手,回答得响亮:“放心,抓到底。”朱德点头,又重复了那句:“不抓生产,将来不可收拾。”

对话不到一分钟,朱德已累得气喘。医护把他放平,他却用目光寻康克清,“两万元党费别忘记交组织。”这笔钱,他攒了二十多年,从未动用。康克清眼圈发红,回答“记着呢”。旁人不解,大难临头还惦记区区两万元?可在朱德心里,那是把个人最后可支配的全部交还给党,象征意义重过数字。

7月6日15点01分,仪器上的心电图化成一条直线,病房里的人默默摘帽,李先念双手垂立,久久凝望床头。还没来得及落实的一连串经济措施、准备在下一次常委会上汇报的秋粮预案,都被定格在这一刻。朱德走了,却把“抓生产”四个字烙在了更多人心里。

几天后,国务院常务会议讨论夏粮收购与基建复工方案。李先念提议先念悼词:“总司令在弥留之际一再嘱咐,要稳住经济大局。”与会者无一反对,会议结论迅速拍板,数条政策直指农业、能源、交通。有人说,这算是对朱德遗愿的最好告慰。

回看1976这一连串变故,周、朱、毛三位相继谢世,党和国家已到最脆弱节点。朱德用最后剩余的力气提醒后辈:枪杆子里出政权,粮袋子才保江山。正因如此,他才紧抓生产不放。不得不说,这种忧患意识穿透时空,至今仍有警示意义。

朱德的一生,被概括成八个字:农家子弟,军魂国脊。别看他晚年满头华发,谈起井冈山依旧眉目有光;再难的时候,他也不允许动生产的根本。李先念多年后回忆那次病房对话,轻声叹道:“总司令把责任压在自己肩上,走得干净,也走得坦荡。”

宏图优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。